人类历史上,农耕文化始终占据着重要地位。一定程度上说,一部人类文明史,就是农耕文化的发展史。男耕女织,是当时经济条件下社会分工的必然选择。“你耕田来我织布”,之所以脍炙人口、久唱不衰,不单纯是唱腔优美动听,其歌词更是农耕文化的真实写照。人类步入工业时代,肇始于英国的工业革命,以珍妮纺织机的出现为标志,机器生产代替手工劳动,大规模工厂化生产取代个体工场手工生产。但是近代中国积弱积贫,不仅是一部被列强侵略的屈辱史,更是愧对前人的落后史。直到上世纪七十年代前,男耕女织依然是基本的社会形态。纺线织布这样的手工劳作,仍然是农村赖以生存的重要谋生手段。在温饱尚未解决的情况下,尚能做到衣能遮体,服能御寒,手摇纺车功不可没。每每忆起纺车,思绪如同纺车抽出的线一样,如丝如缕,延绵不绝。

城市人,包括现在农村的年轻人,对纺车的认识和了解,恐怕大都源于中学课本收录的吴伯箫的散文名篇《记一辆纺车》,但凡是从上世纪六七十年代过来的农村人,对纺车都不陌生。从头到脚的穿戴,都是纺车一条线一条线地纺出来的,经过复杂而繁琐的程序变成做衣服的布料,保证了冬能御寒,夏能遮体。

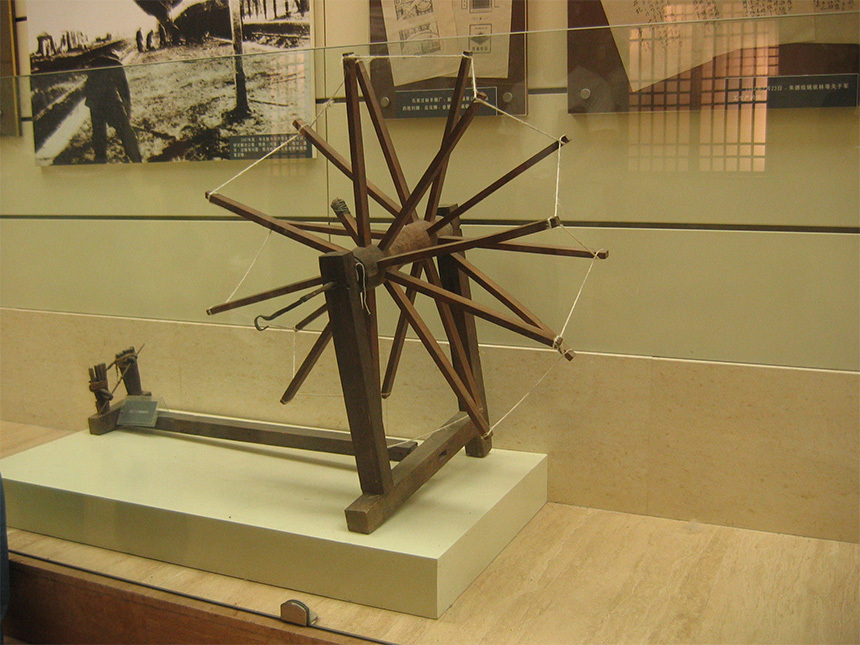

关于纺车的文献记载,最早见于西汉文学家扬雄的《方言》,称纺车为“繀车”、“道轨”;单锭纺车最早的图像见于山东临沂考古发现的西汉帛画和汉画像石,上面刻有纺车图。特别是江苏铜山出土的画像石就更为生动,上面刻有几个人物正在纺纱、织布,展示了汉代纺织生产活动的场景,说明早在汉代,纺车已经成为普遍的纺纱生产工具。由此可以推测,纺车至少有两千多年的历史了。

纺车的构造并不复杂,由木架、绳轮、手柄、锭子四部分组成。除锭子是金属的外,其它部件全是木质材料,个别的也有用长条竹板做纺轮的。纺车的工作原理是典型的机械传动,纺线人的右手中指伸进纺车手柄上打磨好的窟窿里,转动手柄,绳轮通过做传动的细绳带动锭子旋转,左手捻着棉筒(我们土话叫布结),胳膊慢慢上扬,线便连绵不断地延长,手伸展到不能再伸的高度,右手摇动手柄的速度慢下来,拉线的左手开始往回收缩,把拉出的线缠绕在锭子上的缠线筒上(一般都是用比锭子稍微粗点的芦苇杆做成的),这样周而复始地不断重复这种动作,锭子上的线团逐渐变大,等到不能再缠绕了,就卸下来,换上新的缠线筒,继续这些动作。纺线是技术含量很高的活计,摇手柄的速度、抻线的快慢、捻布结的力度,都必须恰到好处,纺出的线才匀称美观。

今天,我们在民间见到的纺车,准确地说,叫单锭纺车,在我国古代,除今天还能看到的手摇纺车外,还有脚踏纺车、大纺车等类型,这两种纺车基本已经失传,只能凭借典籍记载来大致描绘它们的轮廓。据考证,脚踏纺车大约出现地东晋,结构由纺线和脚踏两部分组成。纺线部分与手摇纺车的结构差别不大,脚踏部分与手工织布机的脚踏部分类似,即由踏杆、曲柄等机件构成。用脚踩动踏杆,通过曲柄带动绳轮和锭子转动,完成纺线的全部动作。大纺车大约出现在北宋,是对手摇纺车的更新改进,个头也大得多,锭子也变成多个。工作原理是把类似手摇纺车的绳轮加大,并在轮轴上装上曲柄,专人用双手摇动,与我们见到的手摇鼓风机有异曲同工之妙。南宋后期更出现了以水为动力驱动的水转大纺车,是当时世界上最先进的纺织机械了。

后两种纺车,在南方地区比较多见,主要还是用于纺丝。而我们北方做衣服的布料,全是棉花为原料的,手摇纺车更适用,也更容易普及。时代的进步,使这些笨拙的手工机械逐渐被淘汰,即便随着人们环保意识增强,全棉布料又重新成为人们做衣服的宠儿,但真正是来自于手工纺织的毕竟是凤毛麟角了,大量的还是来自于机械化生产。所以真正用手摇纺车纺出的线就越发珍贵了。

话费查询

话费查询 天气预报

天气预报 卫星地图

卫星地图 电视预告

电视预告 公历转换

公历转换 在线翻译

在线翻译 网速测试

网速测试 购物商城

购物商城